第十二期丨国学大讲堂

春和景明,万物复苏。国学大讲堂,一期一会。今天,我们迎来了第十二讲——“象”。

这是我国的黄河象化石,1973年,甘肃省合水县的几个农民,在马连河畔挖掘沙土时, 发现了这具化石,后来根据考古学家的推测,这具化石,距今至少有200万年的历史。曾经的小学课本里,有一篇名为《黄河象》的课文,讲的就是这头大象。

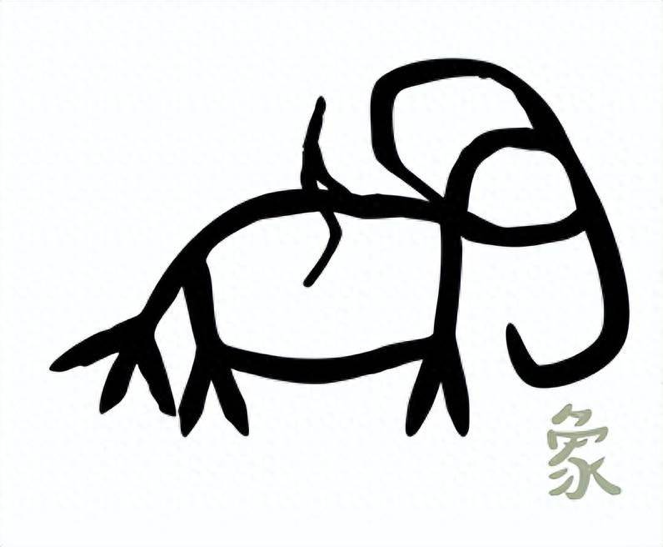

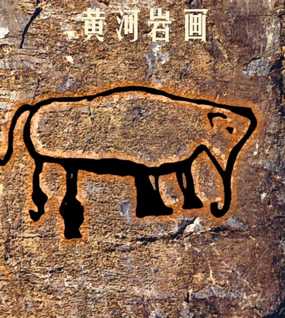

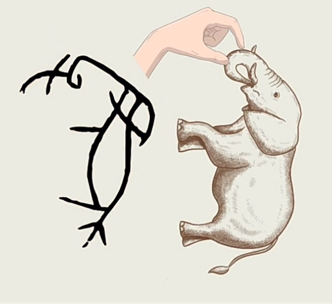

在一万多年前的黄河岩画中,就有一只大象的影子。古老的岩画与古老的文字,让我们不禁联想,文字的起源也许就是图画。“象”字从甲骨文、金文、篆文、隶书,经3000多年的演变,终于变成了现在的样子。

那么,在古人的世界中,大象又扮演者怎样的角色呢?

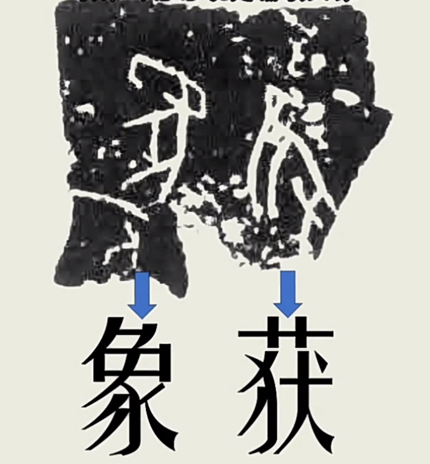

首先,商代的大象,也曾是人类狩猎的目标,因为在甲骨文中,多次见到“获象”这两个字,获象的意思就是捕获大象。1978年,考古学家在殷墟的祭祀坑里发现了一头幼象的骸骨。这说明,大象在商代曾被当作祭品埋入土中。

大象不仅被古人当作祭品,也被古人训练成战争武器。《吕氏春秋》记载:“成王立,殷民反,王命周公践伐之。商人服象,为虐于东夷。周公遂以师逐之,至于东南。这是说,周成王时期,殷商的遗民驾驭着大象,在东夷部落作乱。成王于是就派周公前去讨伐。可见,商族不仅能够捕获大象,还能利用大象来作战。

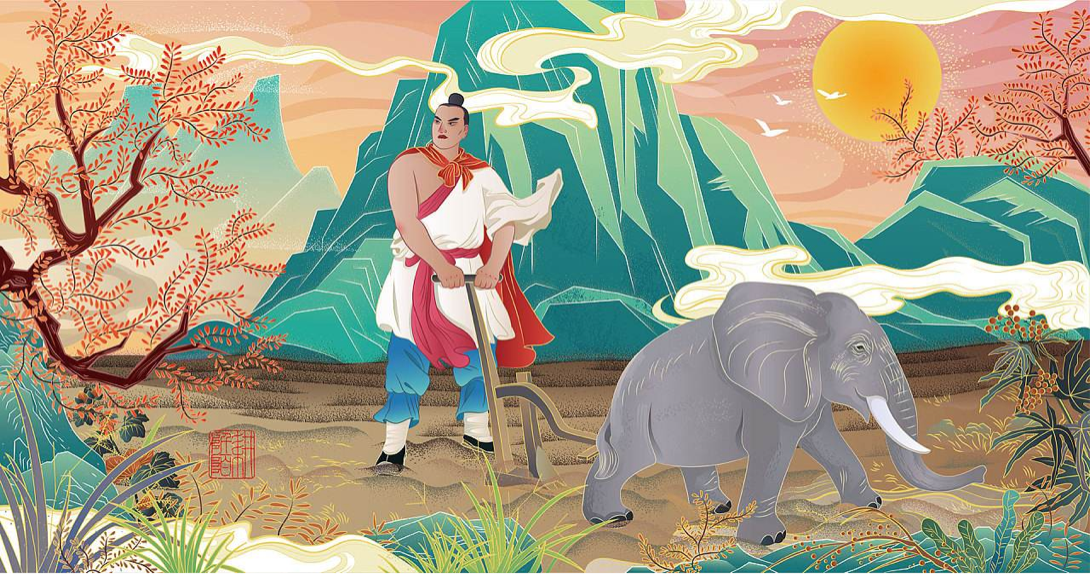

除此之外,大象在古代还能用于农耕。在《墨子》中记载:“舜葬于苍梧之野,象为之耕。”《帝王世纪》中记载:“舜葬于苍梧九嶷山之阳,下有群象常为之耕。”

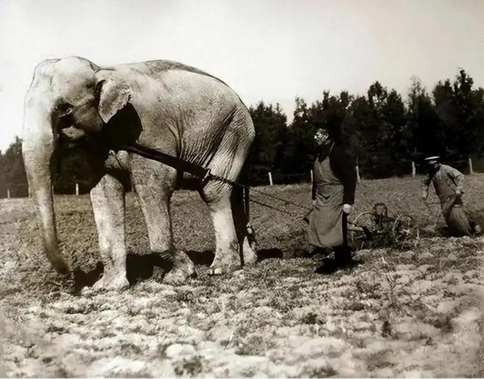

其实大象为人类耕田并非只是传说,在今天的泰国、印度,甚至是一战时期的比利时,都有大象耕地的场景。

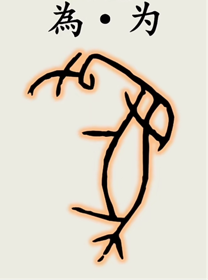

甲骨文的“为”字,是一只手牵着大象鼻子的样子。古文字学家罗振玉先生,曾经就用五个字精辟地解释出“为”字的意思——“役象为助劳”。意思就是,控制大象让它帮助人们劳作。

东汉时期许慎的《说文解字》,把“豫”解释为“较大的大象”。他说:“象之大者,从象予声”,可见,豫和大象有着必然的联系。而之所以把河南称之为“豫”,极有可能是因为上古时期的中原,大象的影子随处可见。

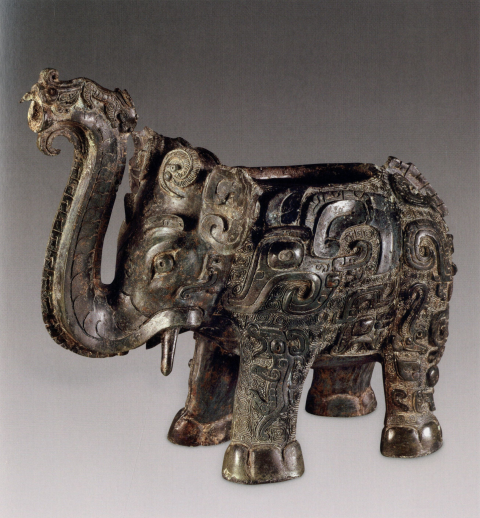

这是来自商代的青铜器象尊,它是一种盛酒的容器。大象整体生动写实,敦实厚重,象鼻中空,与腹腔连通,象鼻高举,作为注酒口。大象口中伸出短粗的门齿,是一只即将成年的公象。右侧这只叫子母象尊,背上有盖,盖钮是一只站立的小象,形成大象驮小象的形式。

本期国学大讲堂就到这里啦,我们下期再会!